2025.07.11UP

添加物にまつわるあれこれ

無添加表記の限界

我が家は無添加意識高い系一家。

これはほぼ妻の影響と言っても過言ではありません。

多くの消費者にとって「添加物=体に悪い」というイメージは根強く存在しています。

ただし、これは必ずしも科学的根拠に基づいているとは限らず、「印象」や「不安感」による部分が大きいです。

科学的には安全とされていますが、「感情としての不安」や「信頼感の欠如」が無添加ニーズを生んでいると言えるのです。

感情的な不安:自然志向の高まりで、添加物=不自然という印象が強い。

メディア・SNSの影響:SNSなどネット上で識者が危険性を強調し、目に触れやすくなった。

無添加商品の増加:「無添加」を売りにする商品が目立つことで、添加物=避けるべきと連想されやすい。

子育て世代の意識 小さい子どもを持つ親は、より安全性に敏感になり、「無添加=安心」と感じやすい。

日本で使用が許可されている食品添加物は、厚生労働省の厳格な審査を経て、安全性が確認されたものだけです。

適切な量で使用されている限り、健康に害を及ぼすリスクは非常に低いとされています。

ですが、海外と比べるとこの基準値が高すぎることも事実です。

日本では認められているものが海外では禁止されているものが多くあります。

それであるにも関わらず「無添加」の表示は、消費者庁のガイドライン(食品表示基準および景品表示法)に基づき、誤認を招く可能性がある表現として厳しく規制されています。

マーケティング上の留意点としては薬機法・景品表示法に抵触する恐れがあるため「添加物が体に悪い」と言い切るのは避けるべきです。

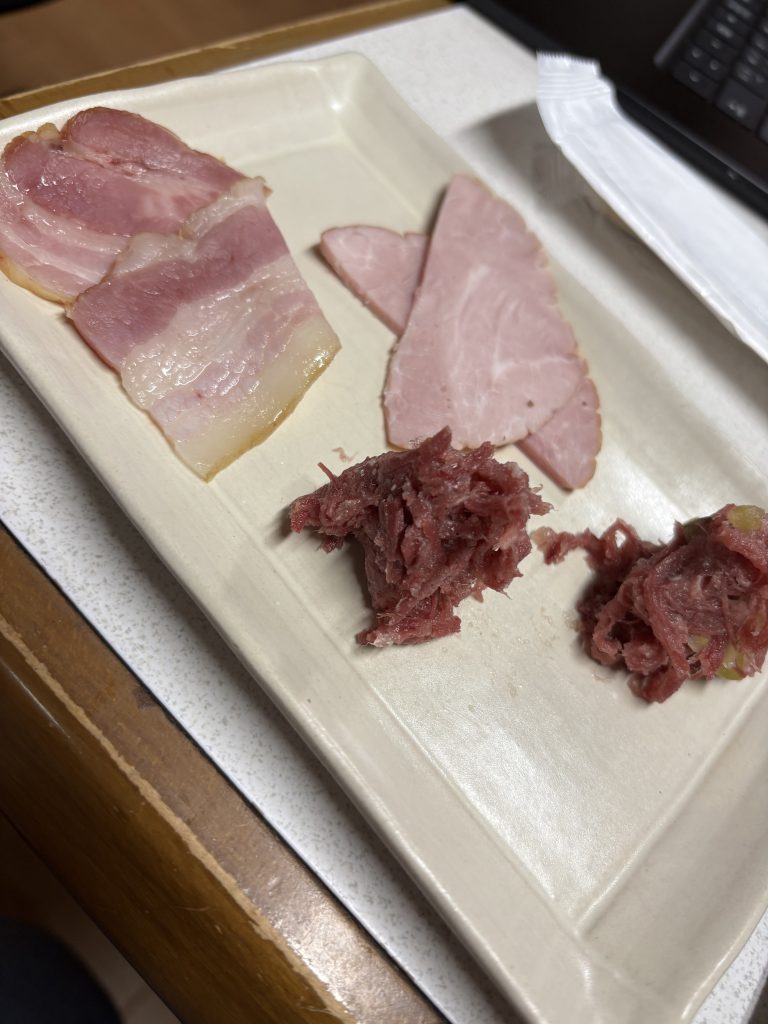

例えば無添加ハムであれば以下のような表記が適切です。

「発色剤・結着剤・増量剤不使用」「発色剤・保存料を使わずに仕上げました」:使用していない添加物を具体的に列記すれば、誤認表示を避けやすい。

「素材そのままの味わい」:意図があいまいになりやすいため、注意書きに「添加物を使用していません」などの説明が必要。

他社と比較したときの差別化ポイントが無添加でればせっかくのメリットは活かさない点はありません。

それを求めて居るユーザーも一定数いるわけなので、その層に届く訴求はルールにのっとってしっかり訴求していきましょう。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

リライズコンサルティング株式会社

コンサルティンググループ WEB広告運用チーム

チーフコンサルタント

中山 崇 Takashi Nakayama

E-mail: t.nakayama@rerise-consulting.com

オフィシャルHP:https://rerise-consulting.com

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*